ユーフォルビア トゥレアレンシス(Euphorbia tulearensis)をご紹介します。

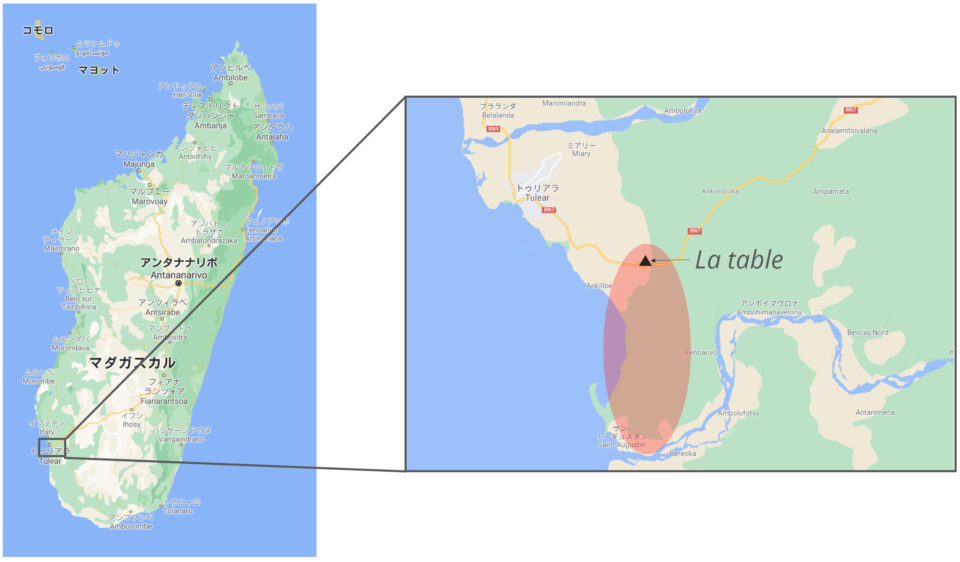

トゥレアレンシスはその名の通り、マダガスカルの南西部トゥリアラ州の州都トゥリアラ(Toliara)周辺に生息しています。

州都トゥリアラの南東 “La table” という小さいテーブルマウンテンの山麓から、サンオーガスティン湾(Bay of Saint-Augustin)の間に生息しています。

Euphorbia fiherenensisやOperculicarya decaryiなどの灌木植生の中でひっそりと生えているようです。

CITESⅠ類に分類されており、現地では絶滅が危惧されています。幸い繁殖されたものがたくさん流通しているので、大切に育てましょう。

塊根を形成する小型のユーフォルビアです。塊根径は最大でも5cm程とのこと。

最大の特徴はその葉でしょうか。やや紫がかった灰色で、縁はかなり縮れています。またやや多肉質でプリッとした見た目も素晴らしいです。

栽培は比較的容易で、断水すれば寒さにもかなり耐えてくれます。といっても成長はかなり遅く、1年では少しは成長したな、ぐらいにしか感じられません。

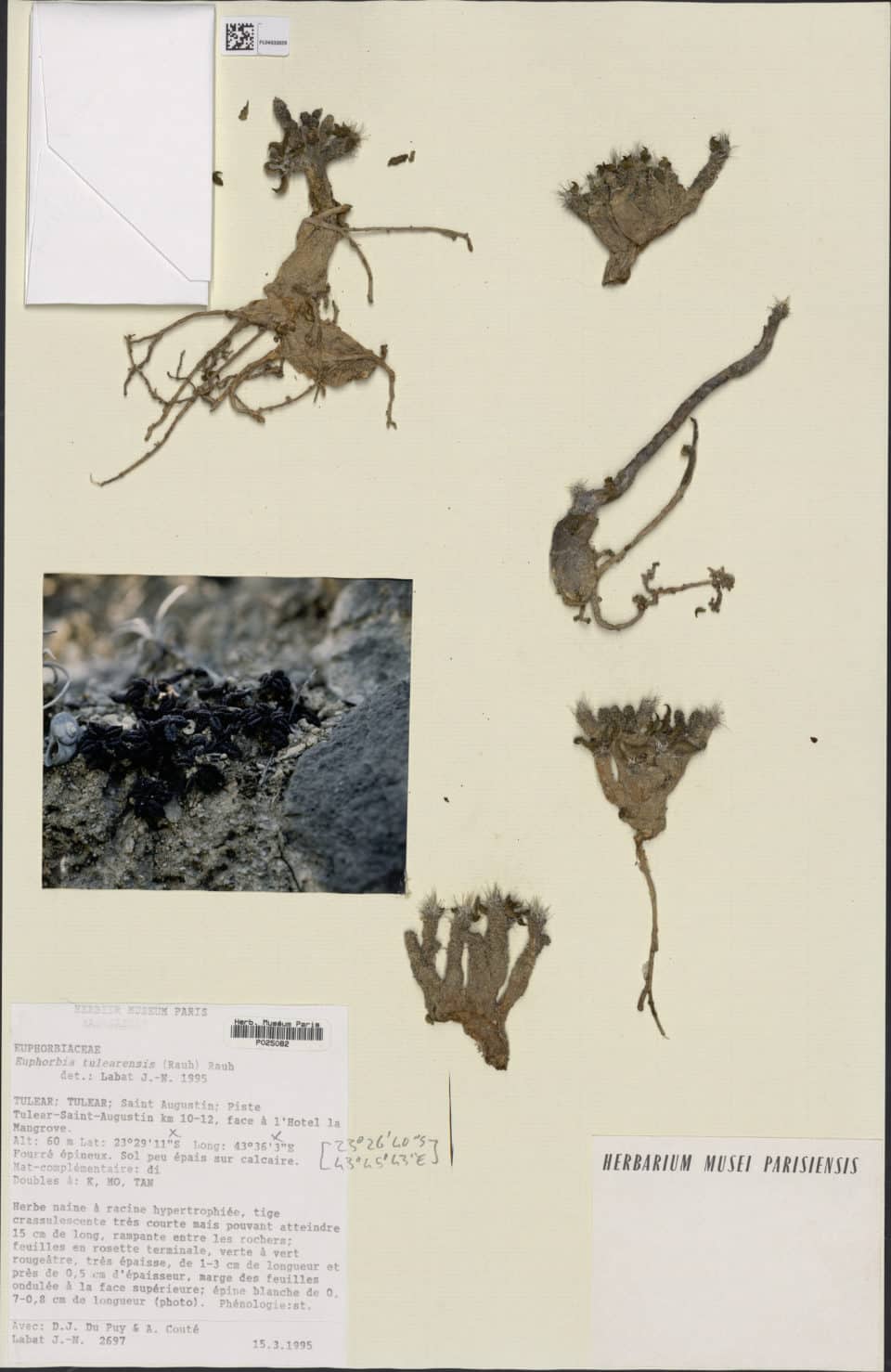

Rauh氏が1961年にLa tableの麓で採種し、1978年にEuphorbia cap-saintemariensis var. tulearensisとして記載したのが学名の始まりです。

Euphorbia Jounal 1巻(1982年)にも記載があり、そこではEuphorbia cap-saintemariensis var. tulearensisで紹介されています。

まず変種として記載された際の、E.cap-saintemariensis基本種との違いから説明します。

簡単に見分けられる外観としては下記の対比表を確認ください。

| var.cap-saintemariensis | var.tulearensis | |

|---|---|---|

| 塊根の大きさ | 最大で径8cm・長さ15cm | 最大で径5cm・長さ10cm |

| 葉の長さ | 2.5cm | 1.5cm弱 |

| 縁の波打ち | 強い | かなり強い |

| 葉の付け根の棘 | 裂片状の薄い棘がある。針のような棘はない。 | 裂片状の薄い棘があり、かつ針のような棘がある。 |

| サイアチア | 苞葉の幅は6-8mmで先端は短く尖る。 | 苞葉の幅は5mm以下で先端はやや長く尖る。 |

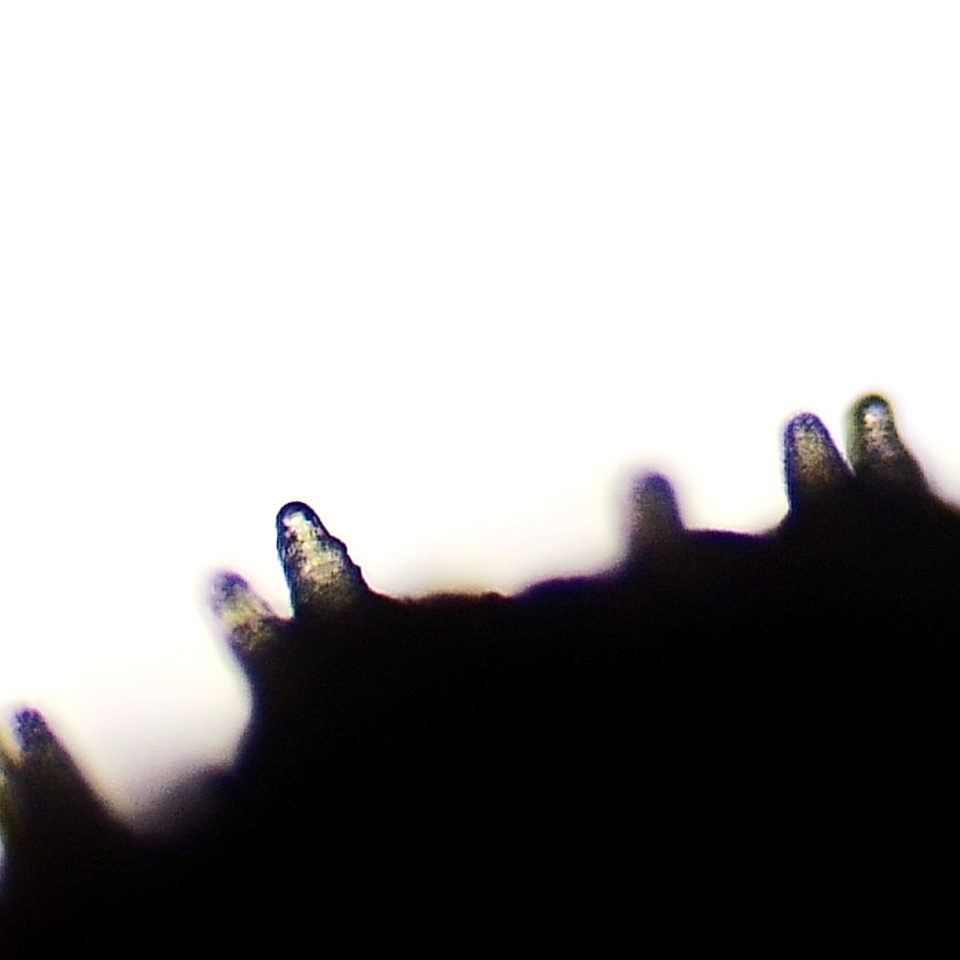

原記載に”paper-like”と記されている薄い棘は両者に存在しますが、先端から伸びる針のような棘はE.tulearensisにしかありません。上の2枚の枝の先端を見比べてみてください。これが変種として分離された最大のポイントのようです。現地では経年で棘は摩耗・脱落していくので、先端以外はあまり違いのない見た目の枝になります。

E.cap-saintemariensis var. tulearensisとして記載されてから10年、その間Rauh氏は現地でのフィールドワークとSEM(走査型電子顕微鏡)で葉の表面の観察を行い、その結果として1988年にE.tulearensisとして種を独立させる記載を行っています。

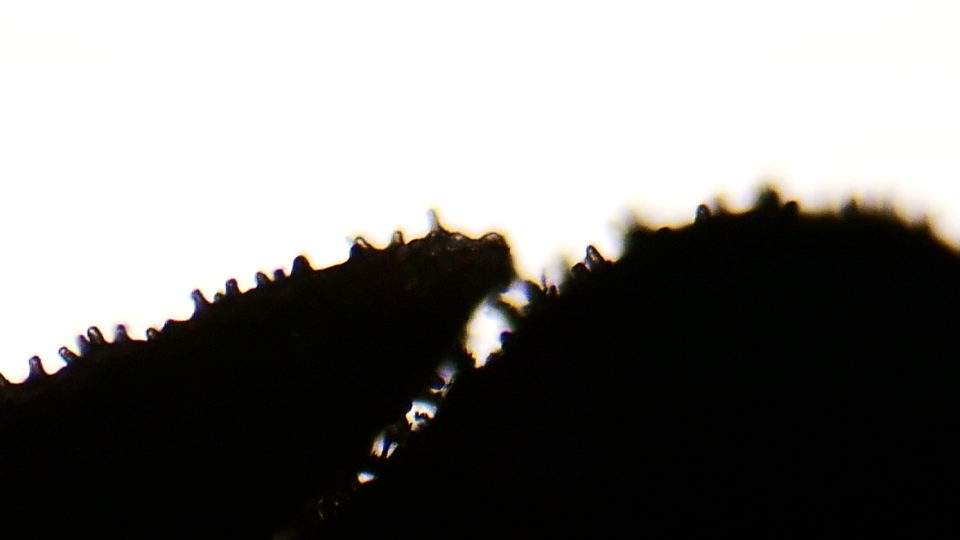

顕微鏡で観察するとE.tulearensisの葉の表面には無数の小さな疣が並んでいます。そしてその疣1つ1つがワックス(原文:wax)で出来た針や層を纏っています。疣間の表皮細胞も同じでワックスの層で覆われており、それがE.tulearensis特有の灰色を帯びた葉の色の元となっているようです。この特徴は他のユーフォルビアでは見られず、独立する最大のキーになりました。

近似種のE.cap-saintemariensisは葉の表面に疣こそあるものの、数はかなり少なくワックスで覆われているのもほんの少しのようです。また表皮細胞にはワックスの層がないため葉の色は緑色~茶褐色でE.tulearensisのような灰色を呈することはありません。

また、E.boiteaui(原文:E.decaryi)もある程度近い種ではありますが、こちらは疣はほぼ無く滑らかな表皮を持っています。

よってRauh氏は「葉の表面を観察すれば容易に種を見分けることが出来る」と述べています。

というわけでこちらの写真が実際に光学顕微鏡にて確認したE.tulearensisの葉の表面です。表面に疣がたくさん並んでいるのがなんとか確認できるのではないでしょうか。(SEMがあればワックスの層まで確認できるのですが、個人で所有するには、、、)

なお、この葉の表面に存在するワックスは太陽の光が強ければ強い程濃く存在するようです。ですので、この種本来の紫がかった灰色の葉を手に入れるにはよく陽に当ててください。

次の写真は同じ株で灰色の葉と緑色の葉が混在しています。他の枝の影になってしまっている箇所は緑色になっているのがよくわかりますね。

【学名】

Euphorbia tulearensis (Rauh) Rauh, 1988

【記載情報】

記載者:Werner Rauh

原記載書籍:Cactus and Succulent Journal. [Cactus and Succulent Society of America] 60巻4号 184ページ

【生息地】

マダガスカル 南西部 トゥリアラ周辺(主にトゥリアラから南)

【栽培環境】

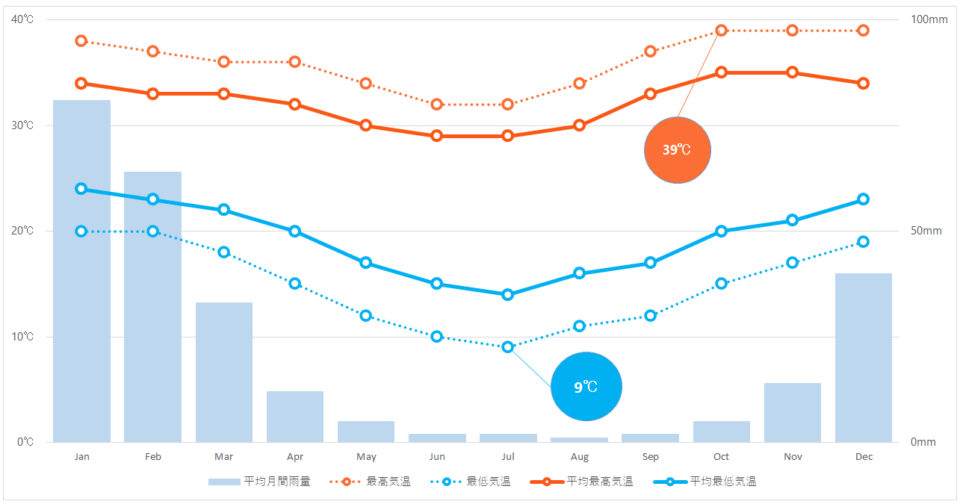

自生地は雨季と乾季に分かれています。雨季は最高気温35℃・最低気温20℃前後で月間40~80mm程の雨が降ります。対して乾季は、 最高気温30℃・最低気温15℃前後で月間1~2mmしか雨が降りません。メリハリをつけて管理するようにします。

夏場の管理は乾き具合を見ながら多めに水を上げてください(7日~10日に1回)。真夏の直射は調子を崩すこともあるので、やや遮光か影になる時間を作ってあげてください。温度は高温でも問題ありません。

冬場は自生地でも最低気温9℃近くまで落ちていますので、ある程度の寒さに耐えることが出来ます。霜の当たらない環境で断水すれば3℃近くでも耐えていますが、5℃は確保した方が安心です。(恐らく霜が当たらなければ0℃くらいまでいけると思いますが未検証)

【繁殖方法】挿し木での繁殖は未確認です。挿し木も可能とのことです。(@kazunori_0417さん情報提供)

雌雄同株でまれに自家受粉もするようです。花は小さいですが条件が整えばたくさん咲かせます。

当然ながら種子も小さく、成長はかなり遅いので根気強く育ててください。

【Note】

“La Table”という山はGoogleMapで検索しても出てきませんが、このグループのユーフォルビア(E.boiteauiやE.suzannae-marnieraeなど)にとって、分類学的に重要な生息域のようです。

GoogleMapではこちら ⇒ 23°24’32.2″S 43°46’52.0″E

SEMを使ってもいいよという研究者の方がいらっしゃればご一報ください。