枝先の赤い毛むくじゃらが特徴のユーフォルビア ラメナ(Euphorbia ramena)をご紹介します。

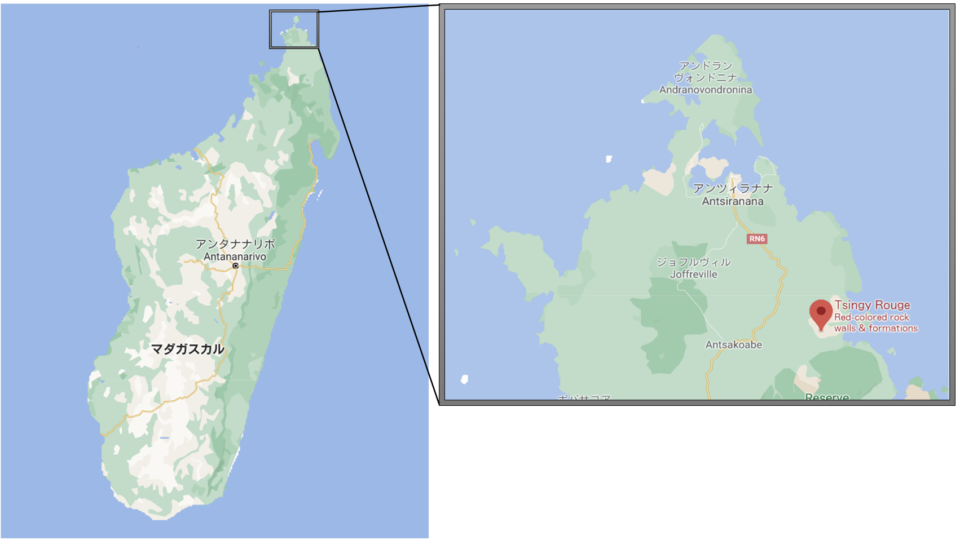

ラメナはマダガスカル北部、”Tsingy Rouge”と呼ばれる(レッドツィンギーとも)、赤く尖った岩場の急斜面に生息しています。ツィンギーと呼ばれる針のような地形はマダガスカルの他の地区でも見ることが出来ますが、石灰質の岩で形成され灰色の見た目をしています。対してレッドツィンギーは酸化鉄を豊富に含んでいる(というか他の成分が流出して残った)ため、独特の赤を発色しているのです。

マダガスカルには俗にいう「芋花キリン」系の種がたくさん生息していますが、ラメナはそのどれらとも違った性質を持っています。

まず1つめ、そのサイアチアの色合いです。

ラメナの苞葉には赤い静脈のようなものが浮かび上がります。咲き始めは淡い黄緑色ですが、徐々に赤い模様が浮かび始め、萎れる頃には全体が赤く染まります。

次々に花が咲くので、黄緑色から朱色のグラデーションを楽しむことができるのも本種の魅力でしょう。

やや俯き加減で咲きますが、種子を実らせ弾ける段に上へ頭を上げます。遠くへ種子を飛ばすための工夫でしょうか。

そして2つめ、特徴的な樹形です。

岩肌に張り付くように塊根を形成するので、高さは出ず扁平に、そして歪な形へ成長していきます。大きいものだと直径13cmにまで到達するようです。

塊根から直接曲がりくねった枝を伸ばします。枝は基本的には分岐せず、最大60cm程まで伸びます。塊根が大きくなれば基部からの枝数も多くなるかと思いましたが、枝を2,3本出している小さめの株もあるため、環境によるものだと考えています。

最後3つめ、枝先の赤い毛です。

これのおかげでひと目でラメナであることがわかります。この毛は新葉が形成される際に一緒に生え、時間とともに摩耗し脱落していきます。滑らかな枝の部分もかつては毛で覆われていたのです。

残念ながらこの毛が何の役割を果たしているかははっきりしていません。

ramenaという学名は、「赤」のマダガスカル語mena(メーナ)から命名されました。もちろんこの「赤」は枝の先端の赤の剛毛を指しており、さらには自生地であるTsingy rougeも指し示しています。

「ramena」という種小名はこのE.ramenaにのみ与えらた名前です。というのも学名は通常ラテン語で与えられるため、マダガスカル語で直球、という学名はほぼありません。(恐らく、未調査)

共同調査していたVolker Buddensiek氏は別の学名を考えていたそうですが、本種を採取した張本人であるAlfred Razafindratsira氏は、本種の生息地であるレッドツィンギーをイメージさせる「ramena」という学名に非常にこだわっていたそうです。Buddensiek氏曰く、Razafindratsira氏はこれに関して”very determined”だったそうな。

【学名】

Euphorbia ramena Buddens. & Razaf. ,2015

【生息地】

マダガスカル アンツィラナナより南に50km レッドツィンギー付近

【栽培環境】

自生地は雨期と乾期がはっきりと分かれています。

雨期:最高気温 32℃ 最低気温 22℃ 月間降雨量100mm~200mm

乾期:最高気温 28℃ 最低気温 18℃ 月間降雨量2mm~5mm

上記を参考に管理しています。(近郊のSadjoavatoのデータ)

夏場は日照時間が確保できれば水は多めでも問題ありません。

しかし日本の真夏は過酷かと思いますので、涼しい時間での水やりを心がけたりや塊根部への直射日光を避けたりする方が良いでしょう。

冬場は最低温度10℃を切らないようにすると安心です。ほぼ完全断水で問題ないでしょう。気になるようでも表面を湿らせる程度の潅水に留めておく方が賢明です。

【繁殖方法】

挿し木での繁殖は不可能とのことです。

雌雄同株に加え、花は連続してたくさん咲くので、交配することは容易です。

初期の花は雄花にしかならない点は注意してください。

【Note】意気揚々とramenaの語源は「赤:mena」からです!と書いたものの、「ra」がどこからやってきたのかはわかりませんでした…。マダガスカル語に詳しい方教えてください。

マダガスカル語で「ra」は「blood(血)」もしくは「stuff(もの)」という意味だそうです。つまり「赤い血、赤いもの」という意味になります。赤をより強調する意味合いになるので、やはりRazafindratsira氏のこだわりが見え隠れしますね。(2021/01/07追記 河野忠賢氏より。ありがとうございます。)

なお、マダガスカル北部の西海岸側に、ビーチがとても綺麗なことで有名なramena(ラムナ)という街がありますが、学名はこれとは全く関係ありません。

Razafindratsira氏は2018年に亡くなられているため、E.ramenaの自生地の写真のcopylightを頂くことはできませんでした。

International Euphorbia Societyが発行しているジャーナル(Vol.11 – No.3 2015)には岩壁にしがみ付くE.ramenaの写真がしっかり掲載されていますので、興味ある方は是非取り寄せしてみてください。私のペースで良ければ一緒に輸入することも出来ますので別途ご連絡ください。

枝は分岐せず伸びていく個体が基本的に多いように思います。

こちらの分岐している株も、よく見ると枝折れからの分岐のようです。